La subvención de la defensa condal como origen de la fiscalidad castellana

Entre el colapso del Estado visigodo y, consecuentemente, también de su adaptada fiscalidad de origen romano y la consolidación de un sistema impositivo regio a partir del siglo X, se ha especulado largamente sobre la pervivencia o no de las estructuras tributarias visigodas en la Castilla condal, un debate, por otra parte, de muy complicada resolución habida cuenta de la escasez de testimonios documentales o arqueológicos solventes que pudieran acreditar su existencia.

No obstante, tanto la objetiva crisis poblacional que sufrió la Extremadura del Duero a partir del año 711, que verosímilmente desbarató toda estructura de poder capacitada para desarrollar formas de exacción fiscal efectivas en un territorio absolutamente carente de vestigio alguno de res publica, como, por otra parte, la circunstancia de que durante ese periodo de transición emergiera de nuevo el concepto del territorio y la adscripción de la escasa y dispersa población en él, constituyéndose en comunidades en aras de aprovechar los espacios por medio de la ganadería precaria y los cultivos itinerantes, fueron factores todos ellos que contribuyeron necesariamente a la disolvencia de antiguo concepto hacendístico-público romano y visigodo, al degenerar y privatizarse los impuestos sobre la tierra, que ya no se deben al Estado -por inexistente o precario- sino al titular de la potestad dominical sobre el territorio, y que tampoco era ya el monarca, sino incipientes y aun desarticuladas aristocracias locales, germen, con toda probabilidad, de la ulterior élite política condal.

Siendo ello así, se impone abrazar la tesis del profesor Estepa Díez (La Castilla primitiva (750-931): condes, territorios y villas, Territorio, Sociedad y Poder, Anejo Nº 2, 2009), que considera poco probable que en la Castilla pre-fernangonzaliana pueda hablarse de un sistema impositivo público real, más allá de ciertos gravámenes locales y heterogéneos carentes de toda sistematicidad. Pero es que después, ya consolidada la estirpe fernandina a nivel condal, tampoco. Y ello porque la única fiscalidad pública de la que se conserva testimonio diplomático veraz era la vinculada con las prestaciones de naturaleza militar, a través de tres concretas e inequívocamente castrenses figuras impositivas: la fonsadera, la anubda y la castellería.

Alfonso X yendo al fossatum. Miniatura de las Cantigas de Santa María. Monasterio del Escorial

Alfonso X yendo al fossatum. Miniatura de las Cantigas de Santa María. Monasterio del Escorial

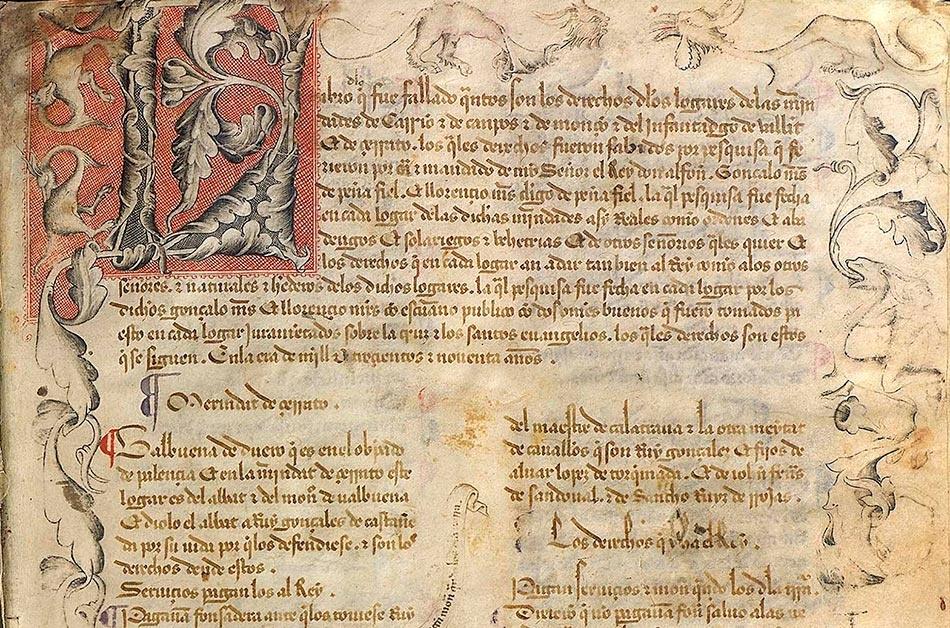

Fonsado o hueste se ha venido definiendo como el ejército expedicionario formado por el rey, el señor o el alfoz, en el que estaban obligados a participar los súbditos, los vasallos del rey y de los señores y los vecinos de los referidos alfoces, con determinadas condiciones. El origen etimológico del término fonsado hay que buscarlo en la palabra latina fossatum (foso, zanja, canal, límite) y, a partir de ese último significado, derivó figuradamente en el sentido de ‘campamento’. Entre los siglos V y VII el «ir a fossatum» pudo haber evolucionado –según observó Claudio Sánchez-Albornoz–a un «ir a la guerra». Más adelante, en el latín tardío del siglo IX, fossatum adquirió en Castilla el significado de expedición bélica o incluso ejército, vinculándose ese lema con la fonsadera o fonssataria, aquel tributo de naturaleza compensatoria o sustitutiva por no realizar la prestación militar del fonsado, entendido éste como la general obligación de los hombres libres de acudir a la hueste convocada por, en este caso, el comes. Verbigracia, en el Libro Becerro de las Behetrías se exime a los vecinos de Villanueva de Gonzalo García del pago de fonsadera, al ser behetría de entre parientes.

Encabezamiento del "Libro Becerro de las Behetrías de Castilla" (ca 1352") . PERGAMINOS,CAJA,93,1 Archivo General de Simancas. ©MECD. Archivos Estatales (España)

Encabezamiento del "Libro Becerro de las Behetrías de Castilla" (ca 1352") . PERGAMINOS,CAJA,93,1 Archivo General de Simancas. ©MECD. Archivos Estatales (España)

Por lo que respecta a la anubda, castellanización del término árabe al-nubda (la invitación a la guerra) y que en la Baja Edad Media mutó en robda, respondía a esa prestación consistente en la vigilancia militar de las fronteras, ciudades y fortalezas, de carácter obligatorio para milites, infanzones y caballeros, por lo que Ernesto Mayer (Historia de las instituciones políticas y sociales de España y Portugal durante los siglos V a XIV. Analecta, 2006) sostuvo -no pacíficamente- que este deber de vigilancia recaía principalmente en aquellos individuos menos aptos para el servicio militar, pero que, no obstante, podía eludirse mediante la satisfacción del gravamen correspondiente, contemplándose asimismo clausulas de exención, como la que obra en el diploma fundacional de Covarrubias: neque fossato neque annubda…

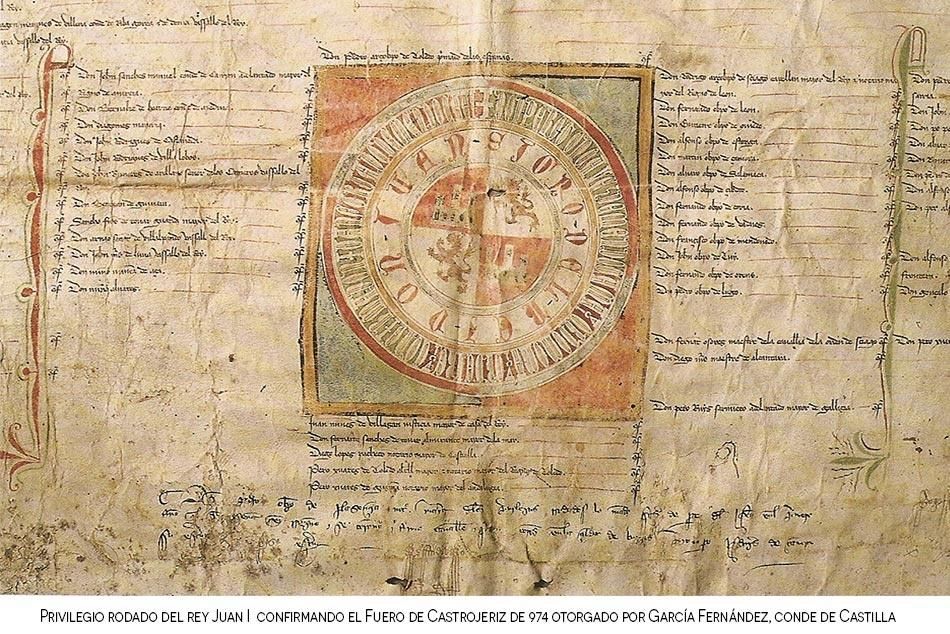

Finalmente, es significativo advertir como en el siglo X condal pueden rastrearse los primeros ejemplos de imposición indirecta, vinculados también al «gasto militar» en la figura de la castellería, también llamada castellaje, retenencia o mena (las localidades de Villandiego, Yudego o Padilla de Yuso la satisfacían en favor de la aforada Castrojeriz) y concurrente en su objeto con las fumazgas, marzazgas o martiniegas, consistente en una tributación para la reparación o mantenimiento de una fortaleza, lo que permite tanto una interpretación en sentido literal o, alternativamente, una exégesis analógica, considerando a la fortificación como la representación de un centro de poder, de manera que el gravamen tenía por objeto más el mantenimiento personal del tenente del castillo que la conservación física de éste.

En suma, un periodo de casi tres siglos castellanos, en los que la fiscalidad pública no fue sino un reflejo vicario y marginal del limitado espacio político condal existente por entonces: el poder de la guerra y la administración de justicia, no en vano, recuérdese que era el conde el único legitimado para eximir del pago de las multas impuestas como consecuencia de la comisión de determinados delitos, como, por ejemplo, la exención de la satisfacción del homicidium en favor de la iglesia del infantado de Covarrubias.

Raúl C. Cancio Fernández

Letrado del Tribunal Supremo y Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación